11月9日(火)研究集会 公開授業 4年 総合的な学習の時間

「学校の日記」カテゴリーアーカイブ

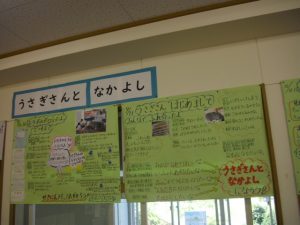

うさぎさんとなかよし【2年】

11月9日(火)研究集会 公開授業 2年 生活科

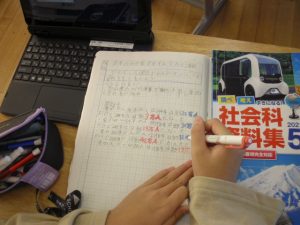

水産業の問題とは?【5年】

5年生の社会科。黒板には、このような課題が。自分が資料から考えてきた水産業が抱える問題について、話し合うようです。各自のタブレットには、考えの根拠となる資料が用意されていました。

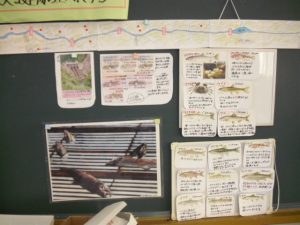

流木の世界【6年】

多目的室が、「流木のアート」の世界になっていました。6年生の仕業です。なかなか、いいんです。機会あれば、ご覧ください。

まどのあるたてもの【2年】

2年生の図画工作。「たてもの」を作っているなぁと思っていたら、少しずつ変わってきました。「窓」のある建物なんですね。いかに窓を取り付けるかが大事なようです。図工としては、カッターとはさみを使っていくので、カッターが活躍するのには、「窓」はうってつけなのです。まあ、どの子も真剣に、わたしの「たてもの」を楽しんでいる11月です。

太陽の動きを調べよう【3年】

3年生の理科です。太陽がまぶしくて、チャンスとばかりに鏡をもって外に出てきました。しばらくすると、雲がかかってきました。また、しばらく雲から太陽が顔を出すのを待つしかないですね。楽しい学習ですが、空頼みです。この時期にしては、天候に恵まれている方ですが、できればもっと顔を出してください。

ほけんだより11月

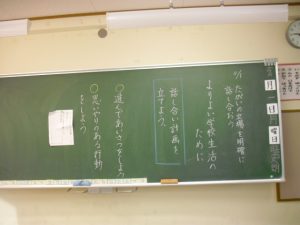

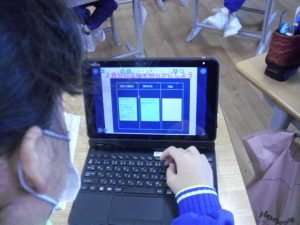

よりよい学校生活のために【5年】

5年教室では、話し合いのため「自分の挙げる課題と対策」をそれぞれがロイロノートにまとめていました。「横断歩道で車に停まってもらっても、挨拶をしない人がいる」「ドッヂボールで嫌なことを言ってくる人がいる」等、よりよい学校生活のための課題があがっていました。自分たちの学級、高学年ならば学校での課題について自ら考えること、とても大事ですよね。全国的には「クラス会議」といった手法で、自分たちの問題を提案し、話し合うことが増えています。同じようなことを5年生、6年生は学級で定期的に取り組んでいます。

ハロウィン・パーティー【1年】

金曜日に、いくつかの学年でハロウィン・パーティーが行われました。話し合い、計画、準備をして、当日を楽しんでいます。自分たちで企画して、開催するといった経験は、とても大事です。主体性を育むには、イベントの企画はもってこいです。

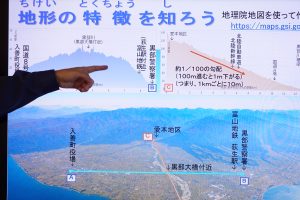

黒部川扇状地研究所の先生【4年】

4年生、「わたしたちの生活と黒部川」も終盤となり、連日のゲストティーチャーをお招きしています。今日は、黒部川扇状地研究所から3名の方が、各グループ学習の講師をつとめてくださいました。本瀬 薫先生、上島 俊晴先生、石原裕美先生、とても豪華な講師陣です。私たち教員が習いたいくらいでした。今まで調べたり、考えたりしても、なかなか進まなかった点について詳しいレクチャーを受けたことで、子供たちの追究が動き出すきかっけになることでしょう。講師の皆さん、ありがとうございました。

もうこんな時期です【卒業写真撮影】

晴れです。6年生の卒業写真撮影の日でした。いつも以上に、きりっとした6年生でした。今回、新しい写真アングルにも挑戦しているようですよ。完成写真は、卒業アルバムで。

大阪屋ショップ入善店見学【3年】

3年生は、社会科の学習の見学として、大阪屋ショップ入善店に行ってきました。普段、見られないバックヤードも見せていただき、お客さんに喜んでいただくための様々な工夫がされていることがわかり、子供たちはとても感心すると同時に、スーパーマーケットへの関心をいっそう深めました。3年生は、実際に自分たちも300円までの買い物をすることで、物を選び、レジで精算するという体験もしました。お忙しいなか、お世話いただいた「大阪屋ショップ入善店」の皆様に感謝申し上げます。

黒部川河川事務所からの先生【4年】

4年生は、総合的な学習の時間「わたしたちの生活と黒部川」の学習も終盤ということで、ゲストティーチャーを何人もお迎えしています。今日は、国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所から工藤さん、多東さん、折谷さんの3名の方をお招きして、「黒部川」についてお話を伺いました。次の時間は、特に防災、治水に関心のある子供たちが、グループで質問する時間をいただきました。たいへん学び多い内容で、子供たちも片々の知識が繋がってきたようです。ここから、もう少し自分の探究を進めていきたいと思います。明日は、「黒部川扇状地研究所」から3名のゲストティーチャーをお招きします。

ドットの数を数えるには【4年】

4年算数「計算のやくそくを調べよう」で、ドットの数をどのように数えるかを考え、説明する学習です。計算の約束を確認しながら、一つの式に表していきます。ホワイトボードで数え方を書き込む実践が多いのですが、タブレットを利用しても線を書き込みやすく、ペアでの説明もしやすいようでした。

持久走記録会【1・2年】

さあ、1・2年生の持久走記録会が始まりました。よく練習もしていましたが、走る前には、「ドキドキする」「心臓の動きが速いよ」といった声がありました。2つの学年が一緒に走ると、お互いに刺激になります。2年生は、1年生にとってはびっくりなスピードで駆け出していきます。2年生も1年生の走りを観た後では、気持ちのスイッチも入ります。最後まで、よく走り抜けていました。この2つの学年とも、女子が多く、パワーがありあますね。