夏休みの科学作品展や善行児童表彰等、全校が体育館に一堂に会する機会もないため、各教室を廻っての受賞伝達を行いました。今日、ご家庭に賞状を持ち帰ります。秋、冬にも作品応募がたくさんあります。どんどん挑戦してほしいですね。

「学校の日記」カテゴリーアーカイブ

持久走に取り組んでいます【2年】

朝の寒さが嘘だったかのように、温かくなってきました。秋は、学校全体で持久走に取り組んでいます。4時間目は、2年生が持久走のタイムを計測していました。応援の声がいいんですよ。「がんばれ、がんばれ、み・ん・な」というかけ声。声援もあって、ゴールまで全力で走り抜けています。

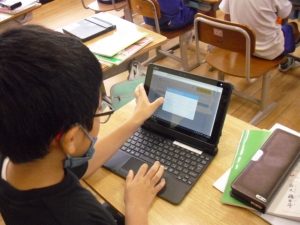

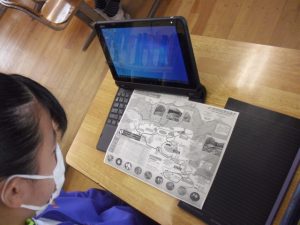

町長さんの授業参観でした【ICT活用】

本日、お忙しい中、笹島入善町長さん、小川教育長さんと町教育委員会の方々が本校のICT活用状況について視察に来られました。昨年度から、大型モニタ、教師用デジタル教科書、1人1台タブレット、Teams、ロイロノート・スクール。そしてAIドリルまでが使えるように教育環境が大きく整備され、学校の授業も大きく変わってきています。その様子をご参観いただきました。子供たちも「町長さん」が来られるということで、とても張り切っていました。先生たちは?先生たちは、もちろん緊張していたことでしょう。

校外学習でした【5・6年】

5,6年生の校外学習(弥陀ヶ原、室堂の散策)から、無事、帰校しました。この時期にしては、平日ということもあり、人も少なく、何よりも好天に恵まれ、素晴らしい1日だったようです。「何よりも景色が素晴らしかった!」という声が聞かれました。いい日でした!

委員会活動をやってみました【4年】

5,6年生が校外学習に出かけたので、この1日は、4年生が委員会の活動を代わりにやってみました。放送や給食のかたづけ等、ふだん高学年にやってもらっていることを思い出しながら取り組んでみました。これまでやってもらっていたことを、自分たちがやってみることで、きっと4年生の見え方が代わってくることでしょう。いい機会でした。

校外学習へ出発【5・6年】

素晴らしい天気になりました。5,6年生の校外学習(弥陀ヶ原、室堂周辺)は、青空の下、出発式を実施してから、バスで出かけていきました。室堂に到着したという連絡も入りました。絶景の紅葉を楽しんでくることでしょう。

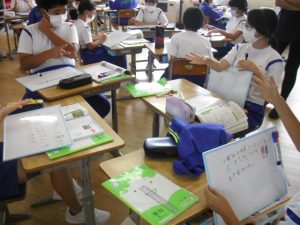

手書きのホワイトボードも【5年】

5年教室を覗くと、いつものタブレットではなく「ミニホワイトボード」を使ってのグループ学習でした。5年生の理科「植物の実や種子でき方」では、おばなの花粉がめばなの柱頭に受粉したことで、実ができていくことを理解します。実験の中で、風や虫が受粉の媒介をしないように「条件制御」することが、5年生の理科の「見方」として重要です。そのことをホワイトボードに文章で、何度も説明し合います。こういう場合は、確かに手書きの方が便利ですし、ホワイトボードはすぐ消せて、すぐ書ける。そして、見やすく、話しやすいのです。以前は、よく使っていたホワイトボード。ああ、やはりこういうアナログもいいなぁと感じました。先生たち、上手にデジタルもアナログも使っていますね、

クラブ活動見学の順番を考える【4年】

3年生もロイロノート・スクールをよく使い始めています。「クラブ活動の見学」の廻り順番を相談していました。デジタルの付箋を動かせるので、廻り順を相談するのには、とても便利です。とにかく、今は何でもタブレットをたくさん使ってみる時期ですね。

5・6年校外学習が明日です【6年】

5,6年生の宿泊学習の代替学習となります校外学習(日帰り)が明日(14日)実施予定です。今回は、バスで弥陀ヶ原、室堂の散策をいたします。幸い、明日は天気も良さそうですし、弥陀ヶ原ぐらいが紅葉の盛りのようです。6年教室で事前学習をしていたので、見ていました。明日、楽しみですね。

授業研究でした【2年】

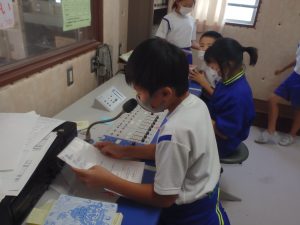

小学校教育研究会魚津ブロックの授業研究会がありました。2年生では、生活科「うさぎさんとなかよし」の授業を公開し、協議会で活発な意見交換がなされました。三密を避けるため、授業をライブで別室で参観いただく方式で実施しました。2年生の子供たちは、大好きな「うさぎさん」の名前をつけることについて、一生懸命に話し合いました。

授業研究でした【4年】

4年生の授業公開は、総合的な学習の時間「わたしたちの生活と黒部川」です。1学期から続いている大単元です。「黒部川は外来種の魚ばかり」という意外な情報が子供から提示され、多くの子供がそのことを前提に考えていました。全く違う「黒部川」の情報のようです。インターネットの情報(自分の検索)が必ずしも正確ではないということを確認する機会になったようです。

社会学習「黒東合口用水に学ぶ」【4年】

入善町による「ふるさと学習」が4年生を対象に実施されました。町建設課、入善土地改良区の皆さんのご案内により、「黒東合口用水」について、現地を実際に訪れながら学ぶとてもいい機会でした。内容は、わたしたちの学校の横を流れる用水、広い扇状地の田にくまなく水を送る用水がどうやって黒部川から取り入れられ、分水しているかを学ぶものです。今回は、上青小学校の4年生と一緒に行動しました。

行程は、黒東小学校の体育館で、事前の講義 → 愛本堰堤 → 右岸沈砂地 → 墓ノ木分水工 → あぐり館(トイレ休憩) → 下山芸術の森発電所美術館(展望台から扇状地を見る)でした。4年生は、総合で「わたしたちの生活と黒部川」に取り組んでいることもあり、黒部川にはとても関心が高く、自ら質問している子供もいました。なかなか行けない場所を実際に見ることができました。地域のくらしを支える「水」という基幹の整備の歴史と、人の知恵と技術の高さに子供たちも引率者も、とても驚きました。ご企画、ご案内いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

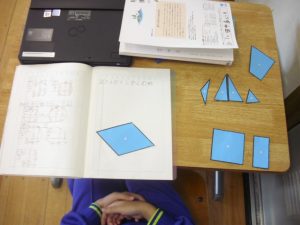

デジタル教科書【2年】

2年教室では、「三角形と四角形」の授業が行われていました。図形の共通点、そして「違い」を明示するには、やはり指導者用のデジタル教科書がわかりやすいようです。そして、やはり大型モニタでの提示は、とてもわかりやすい。2年生の子供たちは、実際に動く図形に集中しながら、自分の考えをよく話していました。このデジタル教科書も、実は4月に学校に整備されたばかりですが、本校の先生たちは、とても効果的に使用しています。その様子は、10月22日の学習参観でもご覧ください。

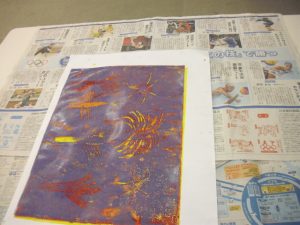

彫りすすむ版画【5年】

5年生の時間割には、「彫りすすむ版画」と書いてあります。一版多色刷りとも違って、彫って色をつけて刷って、また彫って、刷ると進めるそうです。新しい手法がいろいろ出てきていますね。5年生は、途中に刷った自分の作品を全てタブレットに保存し、写真を見ながら、次はどこを彫っていこうかを考え、相談しています。最初の作品からの変化を楽しめることも便利な点です。柔らかく、でもわくわく挑戦している、そんな空気が教室と廊下にありました。

思考ツールを利用して【6年】

6年教室を覗くと、ロイロノートで思考ツールの「ダイアモンドランキング」を利用していました。「無人島にもっていくものを4つ選ぶ」というテーマです。テント、ジュース、マッチ、薬、ナイフとフォーク等から4つ選択するのです。選択するということが、思考することです。思考ツールは、考えやすいツールではありますが、思考の方向性を限定します。子供たちの選択の観点が違っているのです。

そこで、担任の先生が、「それは、島で生き延びるため?」「島から脱出するため?」と確認しておられました。ここが大事な教師の支援ですね。「無人島SOS」という題なので、「島から脱出するためのツール」と思った子と、「テント」といった選択肢を見て、「島で生きるためのツール」と考えた子がいたのです。授業では「学習課題」と「(主たる)発問」が大事と言われるのです。ICT機器やタブレットが入ってきても、やはり授業は授業デザインが大切です。とても参考になる授業でした。本校の教師は、毎時間、積極的にタブレット等を先進的に活用しています。