6年生を送る会の準備が進んでいます。企画・準備の中心となる5年生は、積極的に準備を進めています。この活動に取り組むことで、黒東小学校のリーダーに育っていきます。

6年生を送る会の準備が進んでいます。企画・準備の中心となる5年生は、積極的に準備を進めています。この活動に取り組むことで、黒東小学校のリーダーに育っていきます。

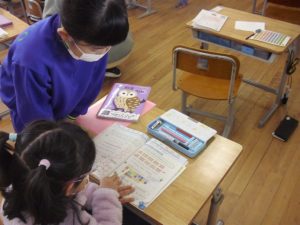

1年生では、算数科の学習では、「学び合い」が見られます。ずいぶん前から、先生が全員を教える授業からの転換が求められています。アクティブ・ラーニングや主体的・対話的で深い学びといったキーワードがありました。「学び合い」という考え方もあります。わからないことは、教室の誰に聞いてもいいのです。教えることは難しいので、教える子にも学びが多いのです。

不審者対応の避難訓練を実施しました。6年生教室に、不審者が侵入したという設定です。実際に不審者と対峙するのは、教職員で、私たちの訓練の意味合いが大きいのが、不審者対応の避難訓練です。児童が帰宅後に、教職員と学童保育の先生方を対象に研修会も実施し、警察官の方から具体的な点についてご指導をいただきました。入善警察署の署員の皆さんに感謝申し上げます。

6年生の外国語科は、いよいよ私の将来に入っています。I want to be ~(私は、○○になりたい)といったスピーチの準備です。ここに取り組むようになると、卒業が近づいてきたなぁと実感します。

1年生は、カイト型の「凧」を作っています。自分の好きな絵をかくだけでできあがります。そうですね。凧をあげることの体験の方が大きそうです。いつ、凧あげができるかな。

1年生の音楽。鍵盤ハーモニカの練習をしながら、木琴との合奏を練習しています。4人グループで練習していますが、とても楽しそうに教え合いながら、進めています。自分たちでやろうというエネルギーが、とても高まっています。

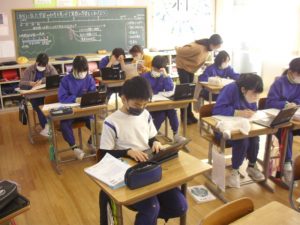

いよいよ来週に近づいた「スキー学習会」の説明会を、2時間目にランチルームで実施しました。体育主任の勝田先生の説明を聞きながら、真剣にメモを取る姿がありました。周囲に積雪がなく、「スキー、スノーボード」への気持ちはなかなか高まりにくいですね。今週末から積雪は多くなりそうですので、スキー場のコンディションは期待しましょう。みんなの体調が大事です。週末も体調管理をお願いします。

久しぶりの2年生の外国語活動です。ラーズ先生と廣田先生のコンビの授業は、いつも大盛り上がり。今日は、「どうぶつの名前」を学びました。クイズやアクティビティが豊富な楽しい授業でした。

3年生は、版画に取り組んでいます。木版画ではなく、ゴム版画ですので、木板を彫刻刀で彫るよりも彫りやすく、安全です。ゴム板をスーッと「彫刻刀が削る気持ちよさ」を体験しています。「反対の手を刃の前に出さない」というルールが徹底されています。版の裏で、彫る練習をしながら、作品を彫り上げていきます。刷り上がりが楽しみですね。

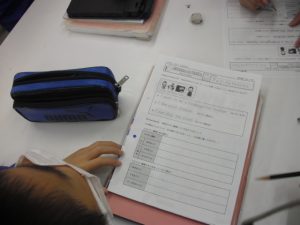

6年生の「個別最適な学び」。算数科の「単元内自由進度学習」が進んでいます。今までの一斉学習では、簡単すぎて同じスピードで進むことに意欲をもちにくい子もいるでしょう。自分の進度で、難問にもたっぷり取り組めます。タブレットに、全ての単元内の問題がPDFで用意されています。担任の先生の構想、準備は最初はたいへんです。始まってしまうと、先生も悩んでいる子とじっくり対応できる余裕があります。本校の先生たちも空き時間に観に行っています。

2年生が生活科で取り組んできた「おもちゃづくり」。1年生との交流会を企画し、準備していきました。ついに1年生を招待して、一緒に楽しく遊ぶことが出来ました。自分たちで作って遊ぶことから、「遊んでもらう」ことを通して、2年生にはたくさんの気付きがあったようですね。1年生にとっても、すてきな時間となりました。現在、校内のコロナ感染が一番落ち着いている状況ですので、この時期に実施できました。

先日、杉原さんが「海から遠い学校だから、たまには海の生き物を子供たちに見せてやって、ぜひ触らせてやってください」と来校され、「海の生き物」をプレゼントしてくださいました。お昼休みに、「黒東水族館」を開催し、海の生き物を触る機会を設定しました。最初は、恐る恐るだった子供たちも、だんだん慣れてきて、ヒトデやムラサキウニ等もたくさん触れました。杉原さん、ありがとうございました。

3学期最初な「なかよしタイム」が朝活動にありました。縦割り班で、「冬の遊び」を楽しんでいます。久しぶりですし、種目も変わっているので、玄関でも「楽しみ!」という声が聞こえていました。6年生との「なかよしタイム」も、あと何回できるかな。

いつ見ても、姿勢がいいので感心します。2学期に養護教諭と能登先生が取り組んだ「姿勢」や「目」の学習の効果もあるのでしょうか。いつ見ても、定規を使って、丁寧にノートを書いています。

3年生。体育のとび箱運動を終えてから、まずは「手洗い」。そして、「ふりかえり」です。どんなに時間が無くても、活動のフィードバックが大切ですよね。