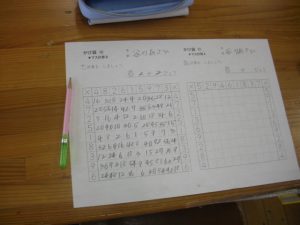

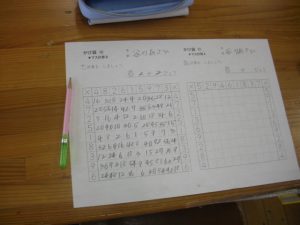

2年教室では、「まだまだ九九が・・・・」ということで、「100ます計算」ではなく「81ます計算」に取り組んでいました。2分2秒で終わらせる子も出てきました。やはり7の段が、みんな苦手そうです。2年生は「九九」です。ご家庭のチカラが、絶対に必要です。よろしくお願いいたします。

2年教室では、「まだまだ九九が・・・・」ということで、「100ます計算」ではなく「81ます計算」に取り組んでいました。2分2秒で終わらせる子も出てきました。やはり7の段が、みんな苦手そうです。2年生は「九九」です。ご家庭のチカラが、絶対に必要です。よろしくお願いいたします。

大休憩になると、多目的教室に来て、なわとびを始めるのは、1年生です。ボードも順番に並んで使っています。そこに、6年生が来てくれて、「二重跳び、見せて」とお願いして、二重跳びを見せてもらえます。これが異学年での大きなメリットです。そして、6年生は、「長縄コーナー」も初めて、待っている1年生が長縄を跳べるようにしてくれました。こういう行動ができるのは、さすがですね。

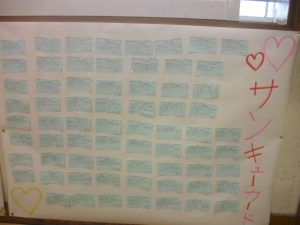

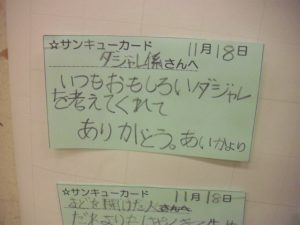

4年教室の「サンキューカード」の掲示を見てみました。たくさんの「サンキュー」であふれています。「いつもおもしろいダジャレを考えてくれて、ありがとう!」これには驚きました。「誰よりも早く来て、先生にも言われていないのに、窓を開けた人はすごいなと思いました」こういうことに気付いてくれている子がいるのですね。小さなサンキューカードは、しっかりと子供たちを育ててくれています。

「なわとび運動」が始まっています。「なわとび検定表」が配られたので、いよいよ本気のスタートです。多目的に「なわとびボード」も設置されました。5年生も、体育で取り組み始めましたね。三重跳びに挑戦する子は出てくるでしょうか。

明日、6年生担任の石川先生の最終勤務日ですので。

そして、6年生は、今日も「籾(もみ)」から「籾殻」を取り除き、玄米にしていました。本当に機械のない精米は、たいへんだと実感しています。石川先生も、本当にいろんな体験を子供たちに用意してくれました。

3年生の体育。台の上に立っているゴールマンが、ボールをキャッチすれば得点。これがポートボールです。よく考えられていて、片手でもてる柔らかいボールを使っています。ドリブルができないので、仲間にパスしながらボールを進めます。パスをもらおう、シュートをブロックしようと、よく動きます。そして、ゴールを決めたら、みんなで大喜び。これは、面白いですね。

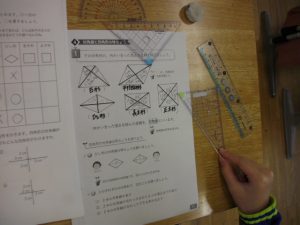

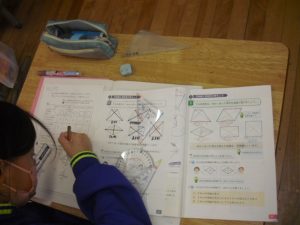

4年生の算数の図形の授業を見ていると、「わかりやすいな」と感じます。大型モニターに、先生が実際にやり方を見せます。黒板も考えがよく整理されています。自分たちが実際に分度器や三角定規を使って、やってみます。思考して、試行する時間がたっぷりあります。その間、先生が子供たちの様子を見て周り、アドバイス。問題ができた子から、友達のサポートに動きます。ノートも丁寧に書きながら、フルに思考しています。とても主体的な学びの空間になっていて、感心しました。日々、成長していますね。

2年教室が活気があるなぁと思ったら、生活科で「おもちゃ」を作っていました。空気やゴムの力を使った「動くおもちゃ」です。紙コップの鉄砲がよく飛びます。「どうして飛ぶの?」「空気の力」と答えます。ゴムで飛ばすコップを見せてもらっていると、隣の友達のコップの方がよく飛ぶのです。「どうしてよく飛ぶのかな?」と聞くと、「そっちの方が軽い」「いや、そうでもない」「コップのかたさが違う」「ゴムが二重になっている」等、会話がはずみます。今、考えたことをノートに書いて話し合ったら、きっと面白い理科になるのでしょう。生活科に取り組む子供たちは、エネルギーに溢れています。

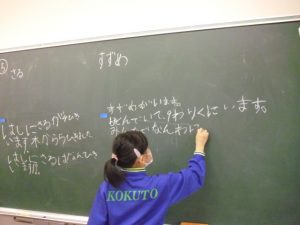

1年生の算数。学級全体にアクティブな感じがするのはなぜでしょう。挿し絵から、「もんだいづくり」をしているからなのです。ノートに問題を書く子、ホワイトボードに問題を書く子、黒板に自分の問題を書く子がいます。友達の作った問題を解き合っています。「問題を作る」ことが、一番難しいのです。これまでの知識を総動員してのアウトプットになります。いい学びをしていますね。

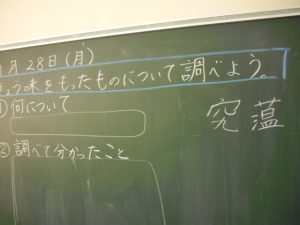

3年生の総合的な学習の時間。先日、地域の探険をしてきました。実際に歩いてみて、気になった場所について調べています。「牛小屋がインターネットに出ていません」そうですね。全てのものがネットにあるわけではないということがわかりました。実際にやってみて、実感することなのです。上手に検索サイトのマップを利用している子供たちもいます。「誰かに聞いた方がいい」という声もありました。ネット検索よりも、地域のことは地域の方に聞いた方がいいということも感じたようです。

いいお天気です。1年生は、アサガオのかたづけとチューリップの球根の植え付けをしました。長らく子どもたちの生活と学びにかかわってくれた「アサガオ」ともお別れです。色水遊び、種の採取まで、一つのことの観察を続けるという学習内容でした。チューリップを植えると、1年生も終わりに近づいたなと実感します。

書き初め練習が始まっています。幸い、体育館もまだあまり寒くありません。吉本先生の指導に、習字のとてもお上手なスクール・サポートスタッフの大藏先生もサポートにはいっていますので、5年生もきっと上達が早いことでしょう。

6年生の体育は「マット運動」です。側転、ロンダート、倒立前転等のこれまで練習してきた技を組み合わせる子、または倒立や側転といった倒立系の技をこの機会に練習する子、それぞれが自分の課題に取り組んでいます。体が大きくなってきた6年生は、自分の体を腕で支える「倒立系」の運動が難しくなりますが、壁倒立やゴムを使った側転といった技の練習方法が工夫されています。卒業までにできる技を増やしたいですね。

2年生も「外国語活動」で、「私のすきな果物」でえいごを楽しみました。廣田先生とラーズ先生と、たいへん盛り上がりました。みんな「えいごのじかん」が大好きですね。

1年生の「外国語活動」の時間です。1,2年生には、教科としての「外国語活動」の時間はありませんので、特別活動の時間として実施しています。やはち小さい時から、ネイティブな英語とコミュニケーション力の育成を図りたいと考えるからです。今日は、廣田先生とラーズ先生の強力コンビに担任の山ノ下先生の3人体制で取り組みました。自分はの好きな果物を決めます。そして、「I like~.」と紹介し、一緒だったらトレインのようにつながるというアクティビティです。これを英語とジェスチャーで説明されたのですが、子どもたちは理解していました。たいしたものです。何より、廣田先生いわく「発音がきれいなんですよ」。すばらしいですね。