天気のいい朝には、アサガオの種を大事そうに集めている姿が。1年生です。ちゃんと全てが茶色になったものだけを選んでいるんです。最後には、一つのアサガオから何個の種が取れるのでしょうか。

天気のいい朝には、アサガオの種を大事そうに集めている姿が。1年生です。ちゃんと全てが茶色になったものだけを選んでいるんです。最後には、一つのアサガオから何個の種が取れるのでしょうか。

あいさつ運動の2日目は、昨日とは違って青空。天気と同じようにさわやかな挨拶が交わされました。明日もお願いいたします。

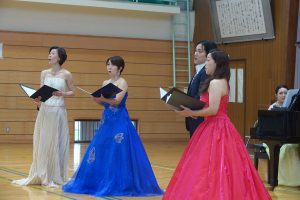

「学校コンサート」でした。5人の演奏家(チーム名 クリスタント)が来校され、子供たちのすぐ前で、圧倒的な歌唱と演奏を披露いただきました。子供たちを巻き込んでの細やかな演出、豊かな表現力、高いコミュニケーション力も私たちにとって、まるでミュージカルの一幕を近距離で観ているような時間でした。新川地区では、今年は2校しか当たっていない事業です。貴重な機会となりました。公益財団法人 富山県文化振興財団、富山県(共催)、そして何よりクリスタントの5名の演奏家の皆様に感謝申し上げます。

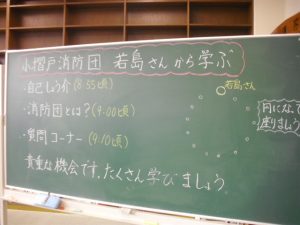

5年生は、総合的な学習の時間に、「地域の防火、防災について」学んでいます。そのなかで、消防署の方ではなく地域には、消防団の方がおられると聞きました。たまたま、若島さんのお父さんが、小摺戸消防団に入っておられるということで、学校に来て、お話を聞かせていただきました。仕事ではなく、ボランティアで防火に取り組んでおられる姿を初めて、子供たちは知りました。一つの素敵な生き方に出会えましたね。

さわやかあいさつ運動が始まりました。あいにくの小雨で、1日目は校舎内で行いました。地区の役員の皆様にも参加いただいています。20日(木)まで実施したします。

明日、18日(火)は、(公材)富山県文化振興財団主催による「学校コンサート」の日です。

5名の演奏家(歌、ピアノ)が来校し、生で歌声、演奏を聴かせてくださいます。楽しい時間になることでしょう。

出場者、曲名は当日までのひみつです。お楽しみに。

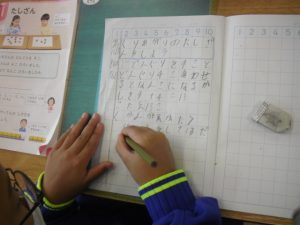

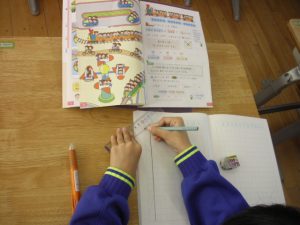

1年生の算数科。くりあげりのあるたし算です。最近、1年生が育ってきています。算数科では、男の子を中心に、深く考えています。今日も「考え方」について、はっと気付いて、ノートに一人で考えを書く姿がありました。タブレットの活用が増えてきた今、あらためてノートに自分の考えを書き、書きながら考えることが大事だなと感じました。

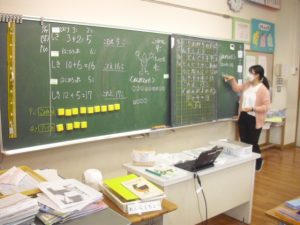

「新しい計算」と谷口先生が言います。みんな、なんだなんだという表情。「あっ、知ってる」との声も。いよいよ2年生に「かけ算」が登場しました。オンライン配信もしているので、全員が「かけ算」の学習を始めました。子供たち、わくわくしています。

1年生の教室での「音楽」。わらべうたを楽しもうという単元です。今日は、「おちゃらか ほい」を手遊びでやっていました。山ノ下先生が何度も見本を見せますが、なかなか難しいようです。難しいのですが、とても楽しそうです。

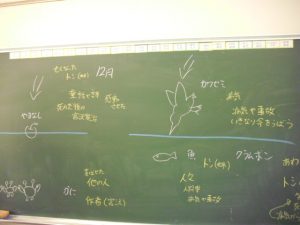

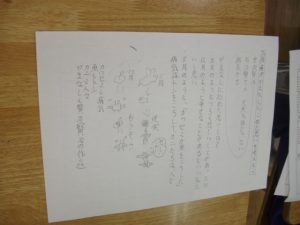

今日も6年生の「やまなし」を観てきました。カワセミ、魚、やまなし、かにについては、何かを比喩しているのだろうという読み方ができてきました。例えば、「カワセミ」は魚の命を突然に奪ったので、「病気」と考える子がほとんどでした。誰も書けなかった「クラムボン」。クラムボンはあわ、光と、これだけを情景そのままに捉えている子が多く、明らかに不自然です。子供たちが一番しりたいのはクラムボン。そして、なぜ「やまなし」なのか。今日、3人の女子が、それぞれ新しいクラムボン説を作り上げました。いよいよ面白くなってきました。教室には、授業が終わっても、考え続ける姿がありました。

今日もほとんどの教室で、オンライン配信が行われています。

6年生の国語。小学校最難関教材の「やまなし」。石川先生が子供たちとじっくりと読み深めています。4時間目は、「観に来てください」と誘っていただいたので、1時間ずっと参観していました。これまでの伏線から、一挙に「読み」が動いた授業でした。子供たちも「やまなしが読めそうだ」という表情に変わってきました。次の時間も楽しみなので、誘ってください。

6年生のプロジェクトが作った期間限定の「池」。メダカやエビが泳ぎ、外からはサカマキガイやヤゴが入ってきています。今日の大休憩に「メダカにエサをやろう」体験があり、4年生が来てくれました。学校の中に趣のある場所ができています。

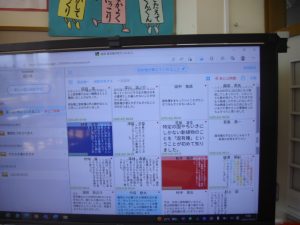

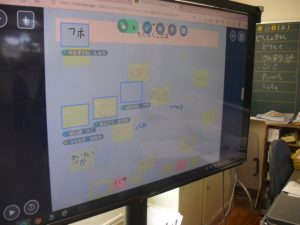

久しぶりに全員登校となった1年生。「ちくちくことば」について考える授業です。「自分が言われて、いやなことばは?」。こういうのはロイロノートの共有ノートが向いてます。思いつかなくても友達の考えを参考にできますし、たくさんの考えを大型モニタで共有できます。全員に前を向いてほしい時に、タブレットをさわり続ける子もでてきます。そんな時は、「操作ロック」です。タブレットを使う時は、特にこの学習規律が大事ですね。

先生たちも子供たちもオンライン授業にも慣れてきています。以前は想像もできなかった未来の学校になっています。