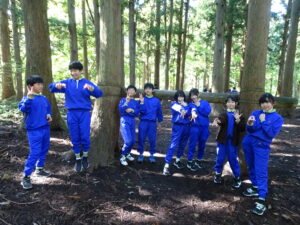

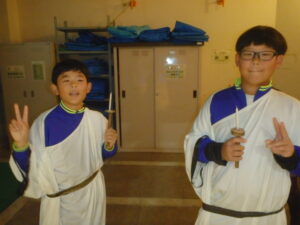

10月23日(木)~24日(金)に、国立立山青少年自然の家にて5・6年生が宿泊学習を実施しました。天候にも恵まれ、8時20分、出発式のあとバスに乗り出かけました。午前中は「ジョイフレンド」、昼食後に「森の遊び場づくり」を行い、ブランコやシーソーなどを皆で協力して作りました。夕食後、キャンドルサービスをしました。幻想的な雰囲気を味わった後に、楽しくゲームを行いました。2日目は、「野外すいはん」を行いました。かまどで火をおこし、鍋でご飯を炊き、豚汁を作りました。鍋でご飯を炊くことは初めてのことでしたが、とても上手にできました。班ごとに食べましたが、自分たちで作ったご飯と豚汁はとてもおいしかったです。宿泊学習では、一人一人が自分の役割を果たしていました。また、力を合わせて活動することもできました。たくさんの思い出ができ、とてもよい宿泊学習となりました。宿泊学習で身に付けたことを、学校生活でも発揮して今後も活躍してくれることを期待しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA