町体育大会(5/24予定)に向けての朝練習が行われています。今朝は、かなり温かさを感じました。第1ハードルをまたぐ写真です。この時に、高く跳び上がっていると、ハードルの近くまで来たということです。第1ハードルを遠くから跳ぶことは、ポイントです。ただ、ハードル間のインターバル(距離)が固定なので、この後のハードルが必ずしも3歩でいけるとは限りません。練習で、足を合わせるしかないのです。中には、右足、左足の両方で踏み切れる器用な人も。

そして練習が終わったら、みんなでハードルをかたづけようとする気持ちと姿がすばらしいのです。

「学校の日記」カテゴリーアーカイブ

あさがおに水やり【1年】

「たね」をまいたので、毎日の水やりが始まりました。「水は、どのくらいあげればいいのかな?」という学習課題でした。「ペットボトル1本」「ペットボトル半分」「ほんの少し」という考えがあったようです。「やりすぎると、たねがくさる」ということになりました。その後、実際に水やりをしましたが、やはり、たくさんあげたくなるようです。さあ、毎朝の「水やり」が始まります。雨の日にも、水をやる姿があるでしょうか。

外国語活動【4年】

4年生の外国語活動は、ロバート先生と廣田先生の豪華なコンビです。今日は、「国の名前」と「天気」を組み合わせた内容です。まだ、さすがに聞き取りやすいスピードと内容で、4年生はしっかりとリスニングができていて、国の名前を地図で調べている子もいます。気になったことを調べて、知識をつなげていくと「使える知識」になりますね。さすが「聴き上手」の4年生でした。

虫めがねでかんさつ(理科)【3年】

発芽したばかりの「ホウセンカ」を観察しているのは、3年生。今回は、「虫メガネ」というアイテムを使っての観察です。ミクロの世界が拡大されて見えるのは、ふしぎ感いっぱいです。ワンダーランドにようこそ!

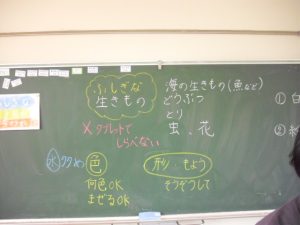

ふしぎな生きもの(図工)【2年】

2年生は、図工科を学級づくりの一つの柱にしていることがわかりますね。今日は、「ふしぎな生きもの」という絵です。白チョークの下書きに色を塗ると、チョークが水彩絵の具をはじくようです。「あぶりだし」のような線が、浮き出てくるおもしろさがあります。1人で2作品も仕上げていました。

さわやかタイム【朝活動】

朝は、「さわやかタイム」でした。4年生以上は町体育大会の練習をしているので、1~3年生のコースの準備は、3年生のようです。早めにグラウンドに出てきて、準備してくれています。下学年の中の最上級生という立場で、周りのことを考えて行動する経験は、大切ですね。

バケツ稲ふえる【6年・全校】

朝、バケツをもってくる2年生がいました。まさかと思いましたが、6年生の「バケツ稲やりませんか?」を受けての参加者のようです。朝練習の後、稲の様子を確認しながら、たくさん並んでいるバケツに驚きました。手で「しろかき」をして、そろそろ稲を植えるようですよ。

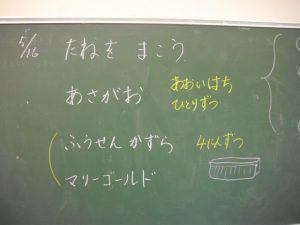

たねをまく(生活科)【1年】

いよいよ生活科の「あさがお」がスタートしました。昨日、たねを植えました。一人ずつ「あさがお」を、グループで「ふうせんかづら」と「マリーゴールド」を植えました。1年生は、「あさがお」だけをじっくり見ていくのですが、今回、同じつる性の「ふうせんかづら」やつる性ではない「マリーゴールド」をひかくとして植えるのが、担任の先生の授業デザインです。「比べる」ことで気付くことがありそうですね。種をまくと同時に、「学びのたね」もまかれました。

バケツ稲をやりませんか?【6年】

給食の時間の放送で、「わたしたちと一緒にバケツ稲をやりませんか?」という6年生の声が聞かれました。驚くべき内容です。総合的な学習の時間「黒東っ子が楽しくなる学校づくりプロジェクト」のバケツ稲グループからの動きです。6年生は、「バケツ稲リベンジ」に取り組んでいますが、「他の学年でも、興味ある人がいたら、やってみませんか」ということです。実に、面白いですね。そういえば、今朝、稲の苗をケースごと持ってきた6年生がいました。学校を楽しい場所にして、子供たちが育つその中心には、いつも「生活科」「総合的な学習の時間」があります。さあ、「私やります」という下級生が現れるでしょうか。

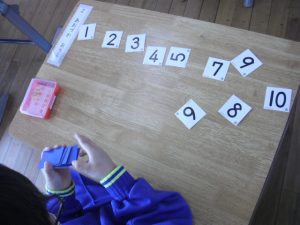

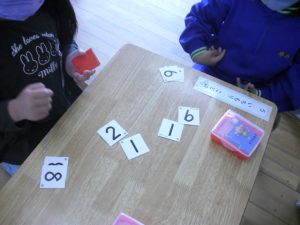

すうじのカードでさんすう【1年】

山ノ下先生の説明を聞くと、算数セットの「すうじカード」を使っての、「すうじゲーム」をするようです。青カードと赤カードの中から、「青カードを10枚とること」は、1年生にとっては、たいへんです。この時間は、永井先生がサポートにおられないので、少し手伝いました。カードをそろえるとか、カードをきることも難しいのですね。逆に、ここでやることで上達していきます。2人で、1~10のカードを出して、大きい数を出した人が、カードをもらえるゲームです。もちろん、盛り上がりました。だんだんと慣れていく様子を、楽しみにしています。

いいことありそう【4年】

音楽室から、音楽とともに楽しそうな声が。のぞいてみると、踊りながら、歩きながら、飛び回りながら、「いいことありそう」という曲に合わせて、体を動かしています。笑顔が一緒です。「疲れた-」と言って座るのですが、能登先生が、「もう1回やる?」と聴かれると、「やる!」でした。間違いなく、いいことありそうです。

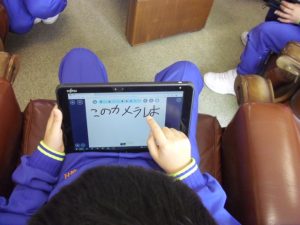

黒東大すき新発見(総合)【3年】

廊下で撮影している3年生に会いました。「校長室、撮影してもいいですか?」「学習ですか?」「総合です」「もちろん、いいですよ」と話すと、あっという間に、たくさんの3年生がやってきて、調べています。タブレットのカメラを使いながら、ロイロノートでメモする子、ノートにメモする子。感心したのは、総合的な学習の時間への意識が高いことです。これは、昨年度の「生活科」の学びの経験が大きいですね。こちらから取材に行かなくても、HPのネタを提供してくれました。いつでも、おいでください。

体育でのタブレット【6年】

体育でもタブレットの活用は有効です。「リレー」の学習で、タブレットを使っていたので、どういうふうに使うのかなとのぞいてみました。チームのメンバーの半周走の目標、結果が記録されています。計算上の4人の合計タイムと実際にリレーを走った時のタイムを比較するようです。バトンパスの善し悪しが、数字で確認できそうですね。

タブレットをあまり使っていないという声も聞きますが、もはやタブレットなしだと、子供たちが困るでしょう。しかし、やはり便利ですね。

走ってにげておいかけて【2年】

2年生。体育の時間の最後の活動は、「おにごっこ」のようです。まだ涼しい、今の時期に走る量を増やしたいですね。「おにごっこ」が最適です。ゴールの後ろにかくれて「休む」という工夫も見られます。よく見ると、「手つなぎおに」のようです。楽しみながらも、運動量を増やしています。

はじめての「えいご」【1年】

またまた1年生ですが、「はじめてのおつかい」と「はじめての英語」はお伝えしなくてはなりません。長身のラーズ先生と廣田先生が廊下に現れた瞬間、大騒ぎです。「えいご!」「えいご!」の声。初めてなので、廣田先生が丁寧にレクチャーしてくださり、ラーズ先生のリアクションで、どんどん子供たちものってきます。授業の終わりには、もうすっかり2人の先生が大好きで、英語ワールドも気に入ってくれたようです。1年生の「外国語活動」月に1回を予定しています。次回もお楽しみに。