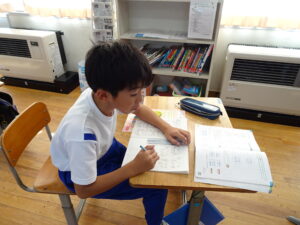

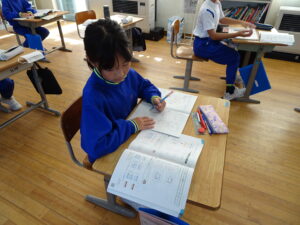

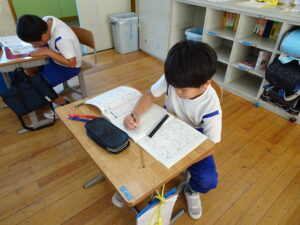

11月7日(木)、5年生が家庭科で調理実習を行いました。5年生は何度か調理実習をしていますが、今回の課題は「ご飯とみそ汁を調理して食事について考える」です。ご飯は、なべを使ってたきました。ぐつぐつふっとうしたら火を弱めるなど、火加減を見ながらたきました。多少、こげたところもあったようですが、しっかりたきあがりました。みそ汁の具材は、だいこんと油あげとねぎです。にぼしでだしをとり、いちょう切りにしただいこんとたんざく切りにした油あげをゆでて、みそをといていきます。味見をしながら、「みそをもう少し入れよう」「ちょうどいいよ」などグループで協力して完成しました。そして、皆でおいしくいただきました。調理実習で調理の幅が広がってきました。家でも作ってみるとよいですね。